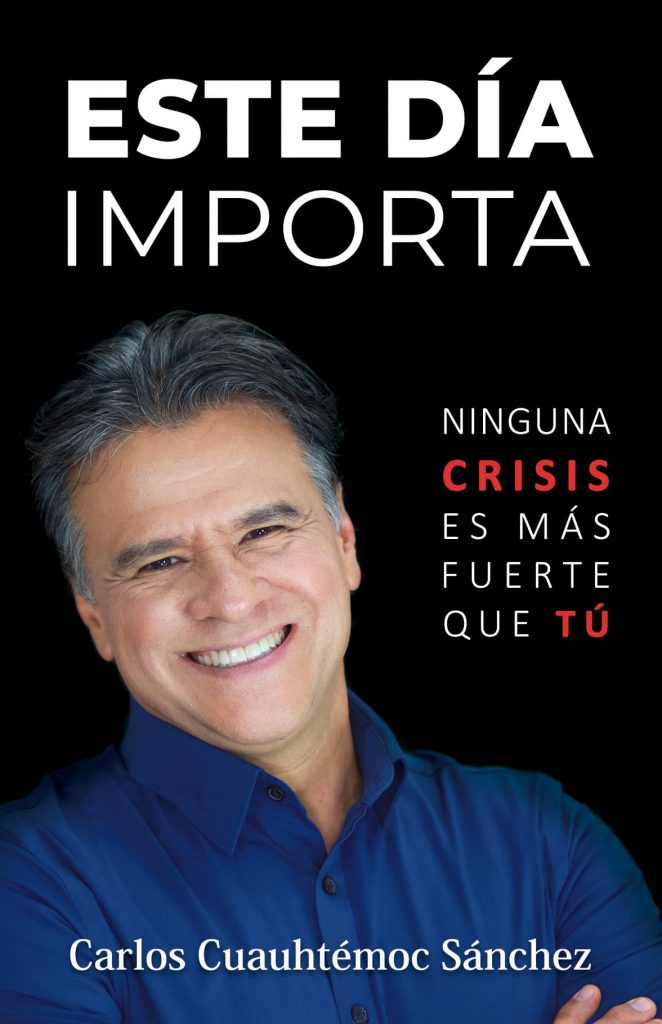

Carlos Cuauhtémoc Sánchez

ESTE DÍA IMPORTA

Ninguna crisis en más fuerte que tú

- Elige tu formato

Carlos Cuauhtémoc Sánchez

ESTE DÍA IMPORTA

Ninguna crisis en más fuerte que tú

- SINOPSIS

El mundo es sorprendido por una pandemia. Los centros de salud colapsan, el sistema educativo se ve amenazado y la estabilidad económica mundial cae. Todos intentan dar una respuesta a esta realidad que implica, no solo una recesión sino un cambio drástico en el corazón de las personas. Amaia está desesperada. Perdió a su abuelo a causa del virus. Su padre quedó varado en el dolor; y la vida de su hermano tambalea entre el alcohol y las drogas. Cuando todo lo que ama está a punto de desaparecer, encuentra un aliado. Junto a él emprende una pelea feroz por rescatar a su familia, y en esa lucha, descubrirse a sí misma y reinventarse.

1

Me pusieron esposas

Estoy detenido en un cuarto cerrado junto a las oficinas de ingreso al reclusorio. Pero sigo en las oficinas. Las paredes están hechas con paneles de yeso. No son herméticas. Escucho el ruido de personas hablando afuera. Mi cárcel temporal es de escasas dimensiones: cuatro metros cuadrados a lo sumo. Hay un escritorio viejo y una silla secretarial desvencijada.

El guardia abre mi puerta y ordena con sobriedad:

—Acompáñeme, doctor.

Voy tras él. Si yo fuese un prisionero peligroso, aprovecharía para atacarlo por la espalda. Pero no lo soy; y él lo sabe. Quizá hasta sienta lástima por mí.

Me hace pasar a una recepción cerrada a los costados y abierta al público a través de un mostrador. Si yo fuera un detenido proclive a la fuga, aprovecharía para saltar la repisa y salir corriendo hacia la calle. Pero no lo soy; y él lo sabe.

—Lo dejo unos minutos con su visita, doctor.

—Gracias, oficial.

Del otro lado del podio se encuentra Azul.

—Amiga —le digo—, gracias por estar siempre conmigo. En las buenas y en las malas.

Nota el enrojecimiento de mis muñecas.

—¿Te amarraron?

—Me pusieron esposas.

—¡Esto es injusto! ¡Increíble! ¿Quiénes se creen para tratarte así? Eres un médico cirujano importante. Tienes más educación que todos los que están en este edificio. Necesitas decir tu verdad.

—Para eso está mi abogado.

—De acuerdo, pero nadie puede abogar por ti mejor que tú mismo. Es uno de los principios que aprendimos —recita—: lo peor que puedes hacer cuando alguien te ataca, es esconderte. Ningún representante podrá defender mejor tu nombre que tú. El valor que te distingue se llama prestigio. Igual que el dinero, te lo pueden robar. Igual que el dinero, lo puedes recuperar.

Sus manos aprietan las mías con un fuerte temblor de azoramiento. Percibo en sus palabras exhortativas la frustración de alguien que no sabe cómo ayudar.

—¿Qué me sugieres, Azul?

—Explícale al mundo lo que sucedió, desde tu perspectiva. Yo testificaré a tu favor. Y mi palabra tiene peso. Pero no soy tan elocuente. Tú sabes expresarte desde el fondo de tu corazón sin perder la objetividad. Es un don peculiar —me acaricia el brazo—. Solo vine a eso. A pedirte, a suplicarte que escribas tu versión de los hechos; relata por lo que has sufrido los últimos meses. Incluso lo que has aprendido. Pronto se definirán las cosas, y te darán el derecho a declarar.

Observo a mi amiga. El reborde de sus párpados se ha colmado de lágrimas contenidas. La plataforma del mostrador me impide abrazarla, pero no me impide tomar sus manos para llevarlas a mi boca y besarlas.

—Está bien, Azul. Voy a hacerlo.

—Traje tu libreta de apuntes, y el libro con el resumen del programa. No sé si vas a estar aquí detenido dos días o cinco más, ¡pero aprovecha este tiempo, por favor! Estudia, escribe. Mientras tanto nosotros seguiremos trabajando con los abogados. Espero venir pronto a traerte buenas noticias.

—Gracias, amor. Aquí te espero.

2

Todo puede complicarse

Sentado en el sillón de mi oficina permanecí estático mirando el documento y tratando de recuperar al menos el reflejo natural de la respiración.

Me habían acusado de homicidio.

Estaba siendo procesado bajo caución, y ahora, el juez había ordenado que, de manera temporal, me fuera retirada la custodia de mi hija.

No podía asimilarlo. Ni aceptarlo. Volví a leer el penúltimo párrafo de la sentencia provisional tratando de encontrar algún resquicio de anacronismo.

Mediante pliego consignatorio en el que se ejercitó acción penal en contra de Benjamín José Benítez Calvo, por su probable responsabilidad en el delito de HOMICIDIO DOLOSO de su señora esposa, Julia Soberón Domínguez, y encontrándose en investigación su posible inestabilidad emocional, el presente Juzgado de Primera Instancia, dicta la orden de retirarle provisionalmente al procesado la custodia de su hija menor Mari Jose Benítez Soberón.

Una comisión de fuero familiar, acompañada por representantes de Derechos Humanos y policías, había ido a mi casa a recoger a la niña. Mi estrellita ahora estaría con su nana, en casa de mi suegra…

Sonó el teléfono de mi escritorio. Lo dejé repiquetear hasta que la llamada se extinguió. Seguía sin poder moverme. Poco después, alguien tocó a mi puerta. Tampoco contesté. Yésica se asomó, sigilosa.

—Lo busca el doctor Carlos Lisboa.

—Déjelo pasar.

Mi mejor (quizá único) amigo en el hospital entró a toda velocidad.

—Benjamín —me dijo—, te están esperando. La asamblea para dictaminar tu licencia de médico está por comenzar.

—Ya no me importa. Mira esto.

—¿Qué es?

—Me quitaron a mi niña.

—¿Cómo? ¿Por qué? —Lisboa razonó tratando de apaciguarme—. Cuando uno de los padres falta, el otro conserva la patria potestad de los hijos.

—No si el sobreviviente está acusado de homicidio y se considera emocionalmente inestable.

—Benjo. Buscaremos apelar. Siempre se puede hacer algo. Por lo pronto tienes que bajar al auditorio. Rápido. O todo se te puede complicar.

—¿Más?

—Sí. Más todavía.

Pero yo seguía anclado a mi silla y a mi dolor.

—¿Sabes a quién le asignaron la custodia de mi estrellita?, ¡a la mujer que me está demandando, y quiere meterme a la cárcel!

—Tu suegra cree que mataste a su hija.

Me puse de pie y encaré a mi amigo.

—No vuelvas a decir eso, ¿me oíste? Mi esposa murió en un accidente. ¡Y también el accidente fue por culpa de mi suegra!

—Benjo, tranquilízate. Tal vez tengas razón. Pero dentro de unos minutos te van a juzgar por algo completamente distinto. Algo de lo que solo tú eres responsable: nadie más que tú se equivocó en el quirófano.

Apreté los puños con rabia contenida. Algún día se sabría la verdad. Porque hasta mis errores en el trabajo médico provinieron de la distracción crónica que me produjo un matrimonio disfuncional.

—Vamos…

3

Eres idiota, pero no hagas idioteces

Conducía en carretera. En el asiento de atrás iba nuestra hija Mari Jose de nueve años, dormida. Le decíamos Ma-Jo o Majito. Una niña dulce, cariñosa, con una sed insaciable de amor. En el asiento de adelante iba mi esposa. Rubia, de ojos claros y cuerpo perfecto. Trabajaba como modelo de ropa, tenía una vida superficial y frecuentaba a amigos divos con los que yo no congeniaba. Aunque se llamaba Julia, le gustaba que le dijeran Barbie.

—Procuremos estar contentos, Barbie —le sugerí—; hicimos este viaje para darle oxígeno a nuestro matrimonio.

—¿Y entonces por qué diablos invitaste a la nana?

—Ya sabes. Para que cuide a Majito por las noches; así podríamos salir a cenar o a bailar.

—No me hagas reír, Benjamín. A ti no te gusta bailar. Y Majito quiere más a la maldita nana que a mí.

—¿Por qué crees? —eché leña a un fuego que convenía sofocar—. ¿No te has dado cuenta de que la nana cuida y protege a la nena desde que nació, mientras que tú solo la maltratas?

—No digas estupideces, Benjamín. Yo no la maltrato. La educo.

—Es una niña con discapacidad.

—¿Y qué? ¿Por esa razón vas a dejar que sea una malcriada? ¡También a los niños con discapacidad se les instruye! Pero su padre es un pelele que nunca le dice nada, y después de trabajar prefiere llegar a platicar con la nana.

—Cálmate, Julia.

—No me calmes, carajo. Y no me digas Julia. Tú eres amante de Ada. Por eso la traes a todos lados.

Esto sobrepasaba mi entendimiento. ¿Por qué una mujer con un físico tan bello (aunque no podía decirse lo mismo de su alma) podría estar celosa de una enfermera veinte años mayor?

—Ada es una buena mujer, que ama a nuestra hija.

—Dile que se regrese. ¡No la quiero en este viaje!

—¿En qué te afecta, mujer? Viene manejando su propio auto. Y va a dormir en una habitación separada. No te va a estorbar, pero en cambio, si se ofrece, te puede ayudar.

Mi esposa subió el volumen de la voz.

—¿Se supone que no tenemos dinero y le vas a pagar a la nana hotel, viáticos y sueldo?

—¡Sí! Es un seguro de tranquilidad. Y los seguros cuestan. Tengo miedo de que te exasperes con Majito.

—Otra vez la burra al trigo. La niña llora conmigo porque yo le exijo que se esfuerce más y se comporte bien.

—Tiene síndrome de Down.

—¿Y eso qué? Deja de justificarla. Mejor ayúdala a ser más funcional. ¿Cómo vamos a lograr avances, si siempre está, en medio, la nana consentidora?

Escuchamos un sollozo en el asiento de atrás. Majito se había despertado y había caído en la cuenta de que ella era el motivo de nuestra pelea.

—Duérmete, estrellita —le dije.

—¿Dónde ta Ada? —preguntó con su particular pronunciación dificultosa—. Me quiedo i con Ada.

—¡Te lo dije, Benjamín! Deshazte de esa criada que viene siguiéndonos.

Disminuí la velocidad y detuve el auto.

—¿Por qué te paraste?

—Voy a hablar con ella. Es lo que quieres ¿o no?

—¡Pero busca un lugar seguro! Aquí es peligroso.

Ada detuvo su auto compacto detrás del nuestro y se apeó para preguntarnos si todo estaba bien.

Bajé la ventanilla y le dije:

—¿Puede llevarse a Majito en su coche? Mi esposa y yo estamos un poco alterados.

La niña comenzó a gritar el nombre de su nana, pidiéndole los brazos. Quité los seguros. Ada abrió la portezuela y comenzó a desabrochar el cinturón de Majito.

—No te atrevas a tocar a mi hija —le dijo Barbie—. Déjanos en paz. Estamos arreglando un asunto familiar.

Ada volteó a verme, apremiada por rescatar a la niña, pero sin saber a cuál de sus patrones obedecer.

—Déjenos un momento, por favor.

La nana asintió con un rostro ensombrecido por la angustia, cerró la puerta despacio y volvió a su auto. Majito gritó y berreó con todas sus fuerzas.

—¡Ya cállate, niña! ¡Y tú acelera, carajo! —Julia-Barbie me dio un golpe en la nuca con su mano abierta—. ¡Ándale! Estás en medio de la carretera rural ¡porque no te alcanzó para las casetas! Aquí pasan muchos camiones. Alguno se va estrellar con nosotros. ¿Se te acabó la gasolina o quieres que maneje yo?

Sí. Se me había acabado la gasolina. Y sí. Quería que manejara ella… O mejor dicho, que siguiera haciéndolo. Yo ya no tenía ganas de nada. Mi naturaleza introvertida había derivado en desmoralización enfermiza. Alcancé a protestar:

—Me quitaste las ganas de viajar.

A Julia-Barbie le gustaba reñir dando garrotazos. Yo solía recibir sus reclamos con la indiferencia de quien vive junto a las vías y escucha el ruido reincidente del tren. Pero esa vez sentí que mi sangre se calentaba.

Murmuré:

—Yo soy doctor y creo saber lo que tú tienes; se llama trastorno límite de la personalidad. Necesitas atenderte.

—No me estés diagnosticando, aquí no eres médico, eres mi marido.

—A ver —caí en su juego—. Te traigo de vacaciones. Busco tener tiempo libre para ti. Hago lo mejor que puedo por mi familia.

—¿Esto es lo mejor que puedes? ¿Vacaciones en un pueblo cerca de la ciudad para no gastar en avión?, ¿viajar en una carcacha vieja? ¿Tiempo libre porque te estás escondiendo de la policía? Benjamín, eres un cirujano fracasado. Cometiste negligencia médica. ¿En qué rayos pensabas? Te van a quitar la licencia. Te van a vetar. Ni siquiera tu papá te va a poder contratar. Y no vas a tener dinero ni para pagarle a la enfermera. Porque el dinero que teníamos lo perdiste en la bolsa de valores; no sabes invertir. Eres un pésimo administrador, un pésimo doctor. Un pésimo hombre.

El resumen de mi esposa era certero. Y cruel. También repetitivo. Podía componer el himno al marido fracasado. Siempre usaba los mismos versos. Pero esa vez me provocaron un efecto inverso al habitual. Mi sangre siguió subiendo de temperatura y comenzó a quemarme las arterias. Resoplé como un toro de lidia que está a punto de romper los maderos del redil.

Majito logró desabrocharse el cinturón, abrió la puerta, salió y echó a correr. Por fortuna no venía ningún auto en la carretera.

Julia saltó de su asiento y fue tras la pequeña. La tomó del cabello y la arrastró al coche de vuelta.

—Eres idiota —le dijo; no era una pregunta—. Pero no hagas idioteces. Te pueden atropellar.

—Me quiedo i con Ada. Ya la vi. Está allá…

—Pues no te vas a ir con ella, niñita. Yo soy tu madre y te acostumbras a mí.

Majito volvió a tomar la manija y quiso salir. Esta vez un camión de volteo nos rebasaba justo al momento en el que iba a abrir la puerta. Julia alcanzó a detenerla y la zarandeó.

—Te acabo de salvar la vida, estúpida —y comenzó a castigarla con una lluvia desmedida de golpes.

4

Cabe agregar

Dos reflectores se encendieron apuntando al escenario. Me cubrí los ojos. ¿Qué clase de humillación era esa? ¿Un circo romano moderno? ¿Los leones me devorarían ante la mirada insidiosa de mis colegas? El anfiteatro semicircular estaba lleno. Al frente había un podio de madera, una mesa de honor y una silla central, donde estaba yo, el acusado. Volteé a ver a la audiencia. Debían de ser más de ochenta médicos. ¿Qué hacían ahí, mirándome con morbo disfrazado de interés? ¿Acaso los pacientes de todos ellos habían decidido tomarse un receso?

—Buenos días —el doctor Olegario, detrás del podio, hacía las veces de coordinador—. Les damos la bienvenida a los magistrados del Cuerpo Colegiado de Médicos Cirujanos.

Fueron entrando uno a uno. Debían ser ocho o diez. La luz me deslumbraba. Olegario mencionó el nombre de todos, golpeó con el mazo, dijo la fecha y hora, y tiró a matar (a matarme).

—Hacemos la presente asamblea extraordinaria con el fin de analizar la viabilidad de que el doctor Benjamín José Benítez, aquí presente, pueda seguir ejerciendo como cirujano. El doctor Benítez enfrenta un cargo de negligencia médica por haber realizado una laminectomía en la vértebra lumbar equivocada, cortando, además, en exceso, las articulaciones facetarias, sin haber realizado la artrodesis instrumentada necesaria, provocando al paciente inestabilidad lumbar aguda; el paciente tuvo que ser operado de nuevo por otro cirujano, el doctor Avellaneda, para que le fuera extirpada la lámina vertebral correcta e insertadas placas metálicas entre los cuerpos vertebrales que el doctor Benítez lesionó.

Los asistentes dejaron de cuchichear y pusieron atención.

Olegario continuó, disfrutando la exposición de mis errores.

—Al hospital le fueron exigidos cien mil dólares como indemnización; cantidad que ya ha sido pagada en parte por el seguro. Sin embargo, el juez delegó a este Honorable Cuerpo Colegiado la decisión de retirarle, o no, la licencia al doctor.

Había quedado claro, pero Olegario añadió un “cabe agregar” totalmente innecesario.

—Cabe agregar, por otro lado, que el doctor Benítez estuvo involucrado en el accidente automovilístico en el que falleció su esposa, y está siendo procesado por el cargo de homicidio doloso. La investigación continúa; y mientras tanto, el doctor Benítez se halla bajo medida cautelar.

Se levantó una oleada de murmullos acusatorios. Los médicos se dieron cuenta de que pocas personas podían llegar a tener tantos y tan graves problemas a la vez. Solo me faltaba que la Pacha Mama decidiera lanzarme un rayo saliendo de ahí.

Volteé a ver el auditorio. Ni los magistrados del Colegio, ni mis colegas hipócritas, censuradores de todo el que se equivocaba (como si ellos jamás se equivocaran), me darían el indulto. Olegario hizo las veces de fiscal y me confrontó:

—¿Tiene algo que decir?

Hice lo más fácil e innoble. Culpar a otros.

—Las enfermeras, el anestesista y el cirujano asistente fueron quienes prepararon al paciente. Ya estaba todo dispuesto cuando yo llegué.

—¿Quiere decirnos que usted no es responsable?

—Quiero decir que hay otros responsables.

Carlos Lisboa pidió la palabra para defenderme:

—El Honorable Cuerpo Colegiado debe saber que el paciente del doctor Benítez padecía estenosis espinal. Tenía la raíz nerviosa comprimida en el espacio intervertebral cuya lámina el doctor retiró. Esto significa que es altamente probable que también necesitara el procedimiento en ese nivel…

El doctor Olegario refutó:

—Los estudios preoperatorios no indican eso… El doctor Benítez se equivocó de vértebra. Y además, se equivocó en el procedimiento mismo.

Ante la obviedad de una defensa perdida y despoblada, mi amigo Lisboa hizo el último intento de apoyarme.

—Muchos cirujanos ortopedistas llegan a tener un episodio de cirugía en sitio erróneo. El doctor Benítez no es el primero ni será el último…

—Entendido. Pasen por favor los siguientes testigos —leyó el nombre de enfermeras, ayudantes de quirófano y médicos que me conocían.

Los declarantes dijeron que mi equipo de preparación no tuvo la culpa de la cirugía mal hecha. Que el único responsable había sido yo. Algunos completaron: “quizá no revisó el consentimiento informado del paciente, ni la historia clínica”, “se confundió de vértebra”, “suele ser distraído”, “olvida sus citas”, “no mide sus tiempos”, “tiene problemas personales”, “después de su accidente en carretera está como ido”, y Yésica, agregó: “pero es buena persona”.

Olegario abrió el micrófono a la audiencia. Algunos colegas de especialidad me defendieron. Dijeron que yo era un cirujano sobradamente capaz, que a pesar de ser el más joven del grupo, tenía fama de ser muy bueno en el quirófano; algunos acotaron que, además, provenía de una familia de médicos con altísima probidad moral.

Después de las disertaciones, los directivos pidieron unos minutos para ponerse de acuerdo. Eché un vistazo a los colegiados. Lo pude detectar: iban a acabar conmigo.